In diesem Artikel möchte ich den Fokus auf gesellschaftskritische Comics und Graphic Novels legen, die von weiblichen Künstlern kreiert wurden. Drei dieser Werke möchte ich euch heute vorstellen:

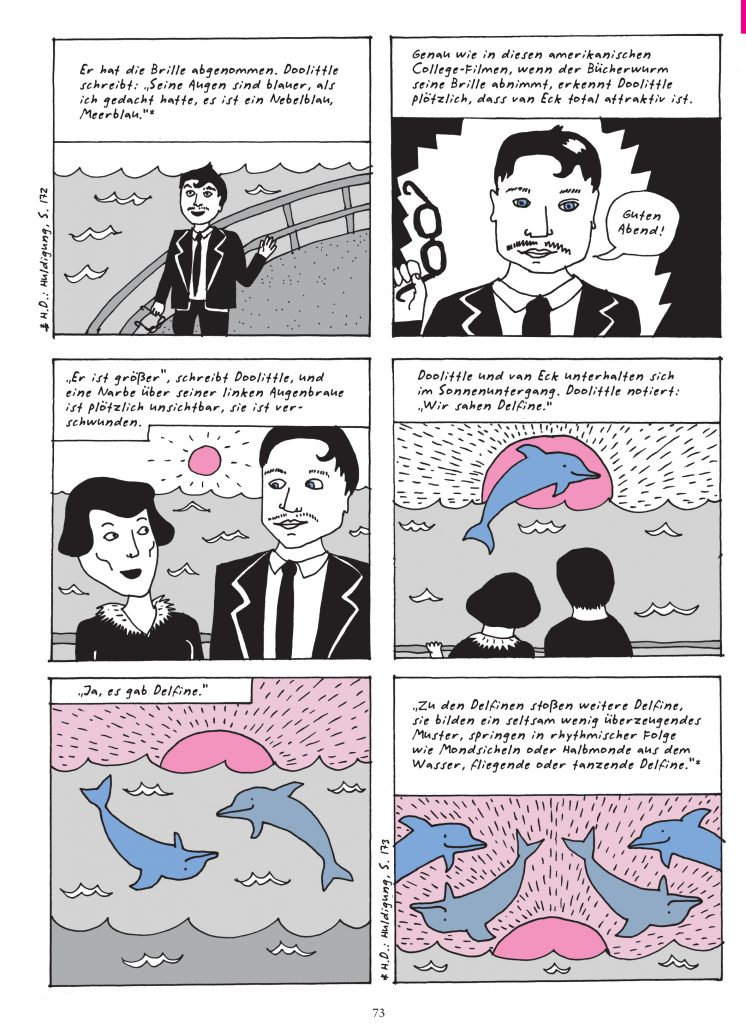

„Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ von Julia Bernhard

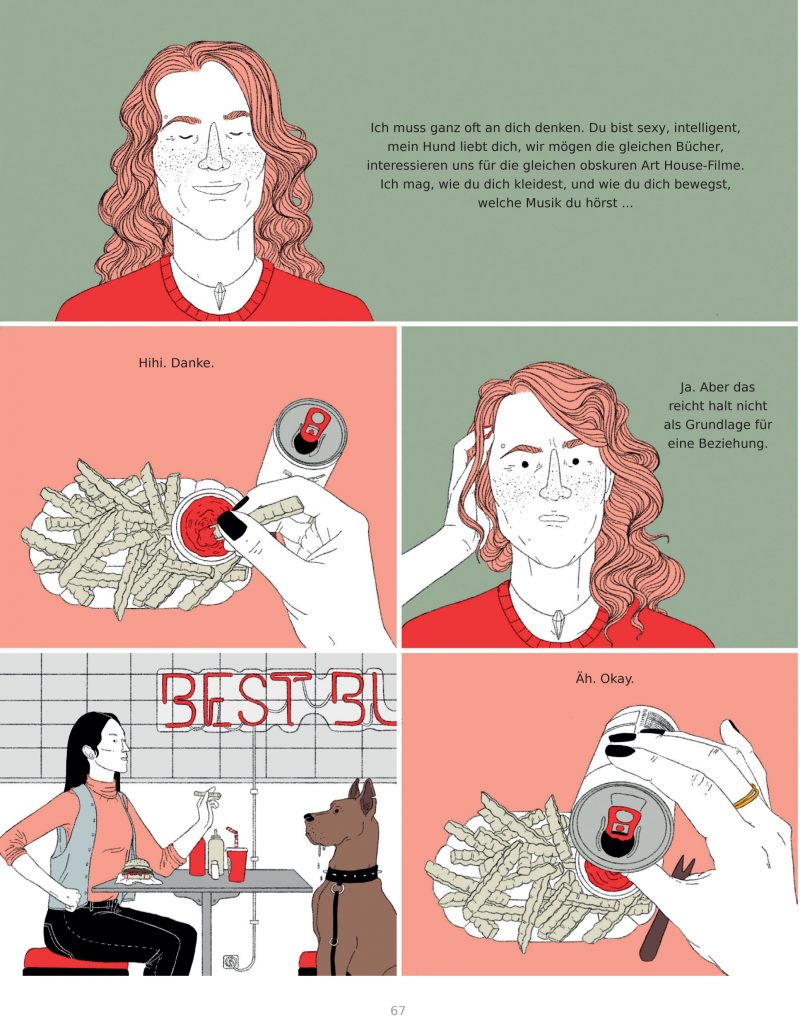

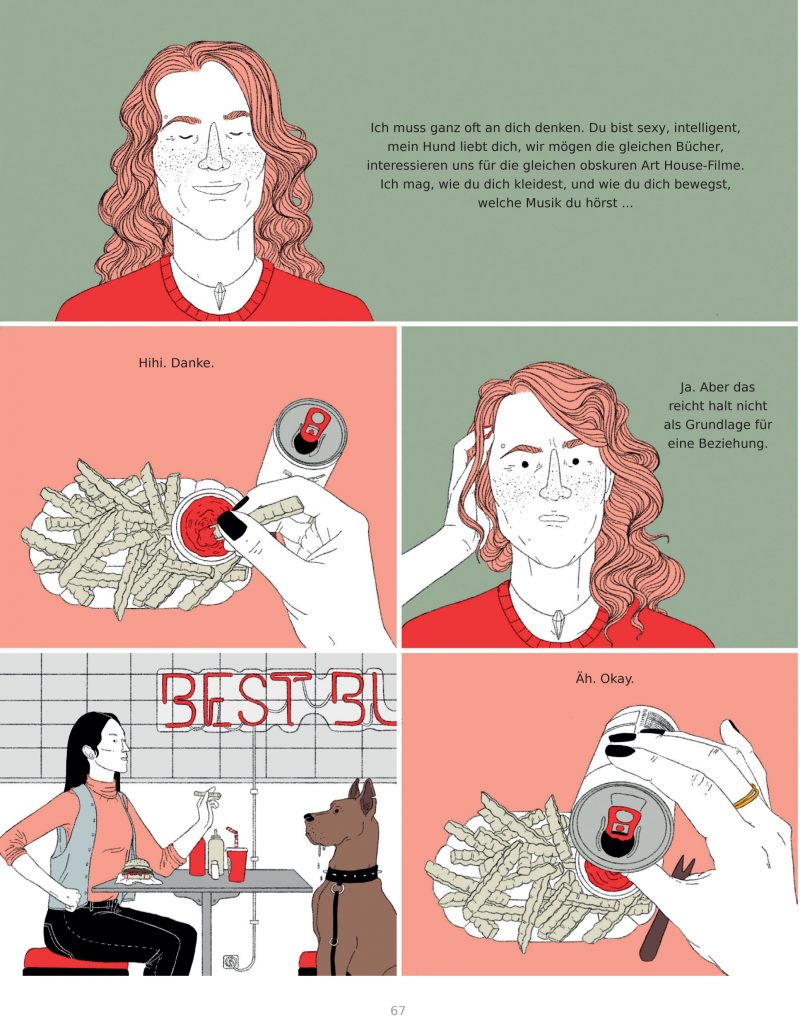

Der 2019 erschienene Comic „Wie gut, dass wir darüber geredet haben“ ist das Debüt von Julia Bernhard und strotzt schon im Titel nur so vor Ironie und Zynismus. Die reduzierte Farbpalette der gezeichneten Panels aus lachsrot und sumpfgrün fällt als erstes auf, als nächstes, dass viele Szenen aus dem (körperlichen) Blickwinkel der Protagonistin zu sehen sind. „Wir“ sprechen also mit unserer Oma beim Kuchenessen, mit unseren Dates oder unserer französischen Bulldogge. Dieses Stilmittel sorgt dafür, dass sich die Lesenden sehr involviert und persönlich angesprochen fühlen.

So erleben wir unangenehme Gespräche mit der Familie, der intoleranten Oma oder auch Männern, die sich bloß nicht binden wollen. Die Protagonistin wird mit Weltbildern, Anforderungen und Erwartungen konfrontiert, versucht sich teilweise daraus zu befreien oder das Gegenüber nicht vor den Kopf zu stoßen. Leider wehrt sie sich aber auch nicht so deutlich und nimmt – meist sehr passiv – alles auf, ohne Grenzen zu setzen oder ihre Meinung klar und deutlich auszusprechen.

Es geht also um die Generation Mitte Zwanzig, um Sorgen und merkwürdige Situationen, um Freundinnen, die sich über ihren Partner beschweren und unzufrieden sind, aber dann doch beim kleinsten Zuneigungskrümel dahinschmelzen; um die groteske Welt in einer Kreativagentur, Gespräche mit Pflanzen und Hunden aber auch der Clash zwischen modernen Ideen von Beziehung und Partnerschaft – „Alles ist möglich!“ – und traditionellen Werten, (Un-)Verbindlichkeit und Freiheit.

Viele Situationen sind in der Kommunikation ungenügend, Missverständnisse und unterschiedliche Realitäten prallen so lange aufeinander, bis diese der Protagonistin, von Depression und Selbstzweifel geplagt, über den Kopf wächst und sie sich im wahrsten Sinne des Wortes zurückzieht.

Die Message, die ich mitnehme: Letztendlich könnte es allen besser gehen, wenn man versucht das Gegenüber aufrichtig zu verstehen und nicht alles toleriert. Und: moderne und offene Weltanschauungen sind bei weitem noch nicht Standard.

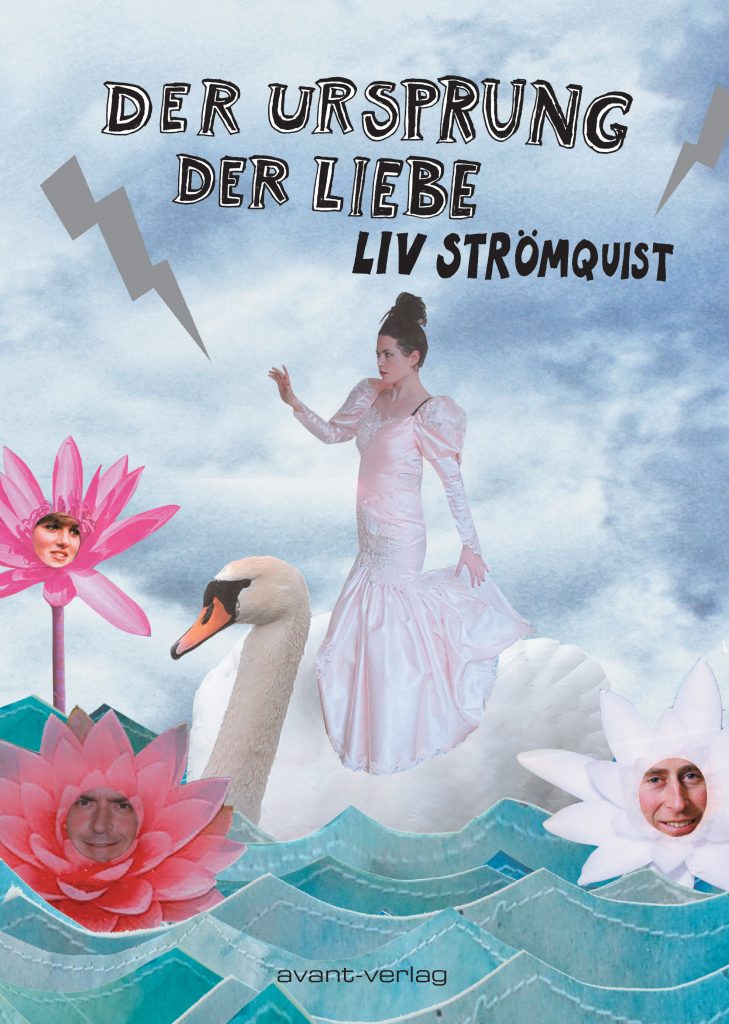

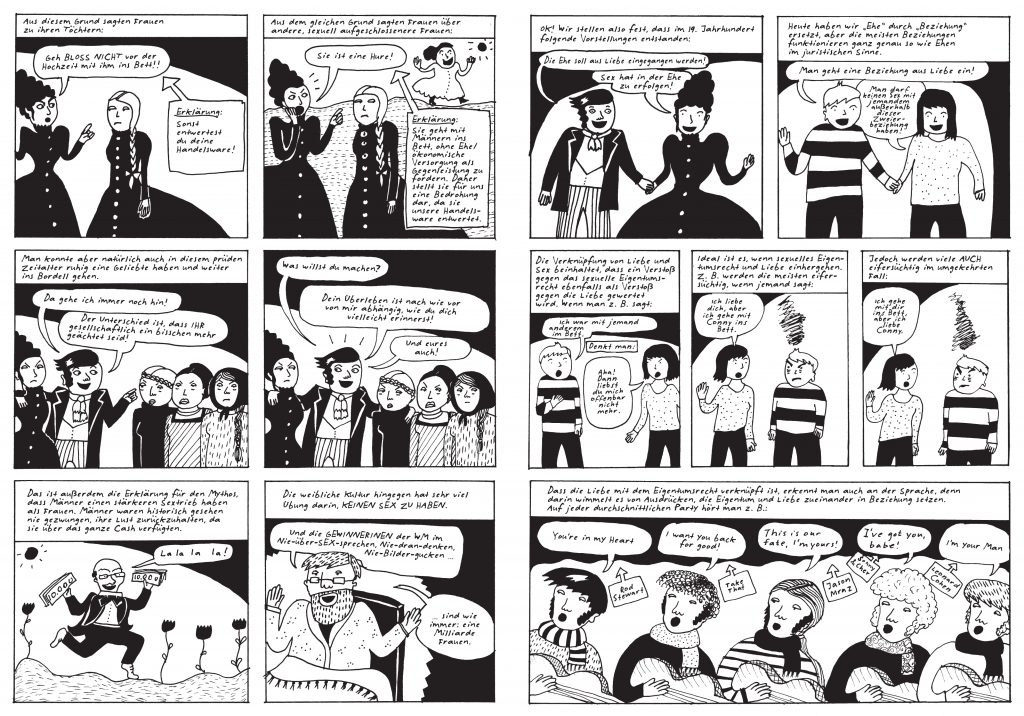

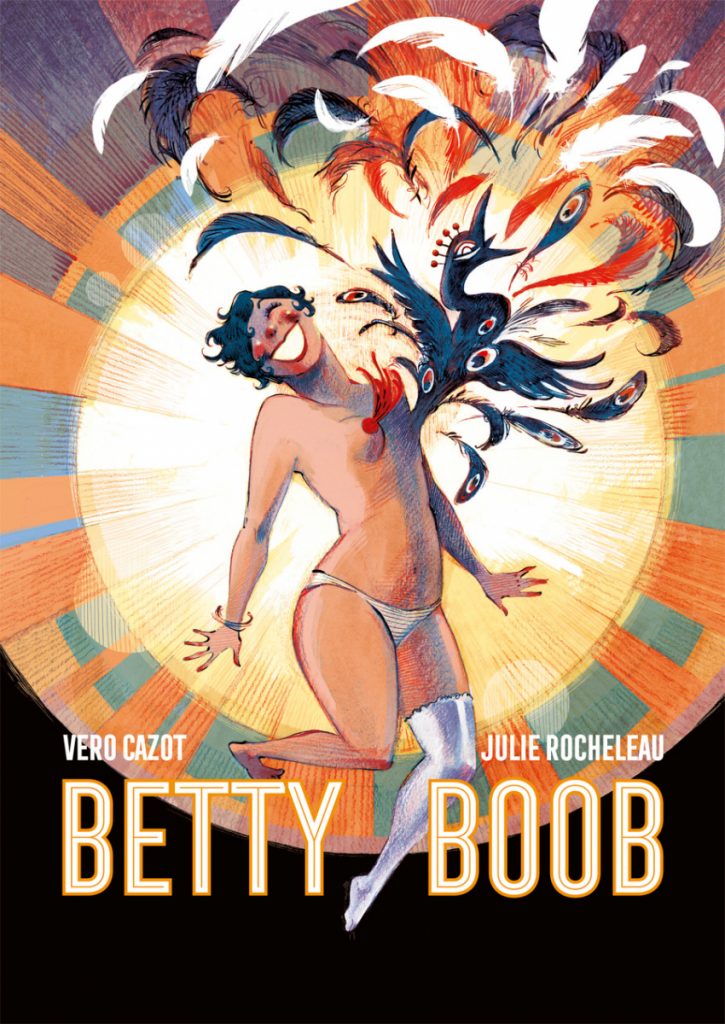

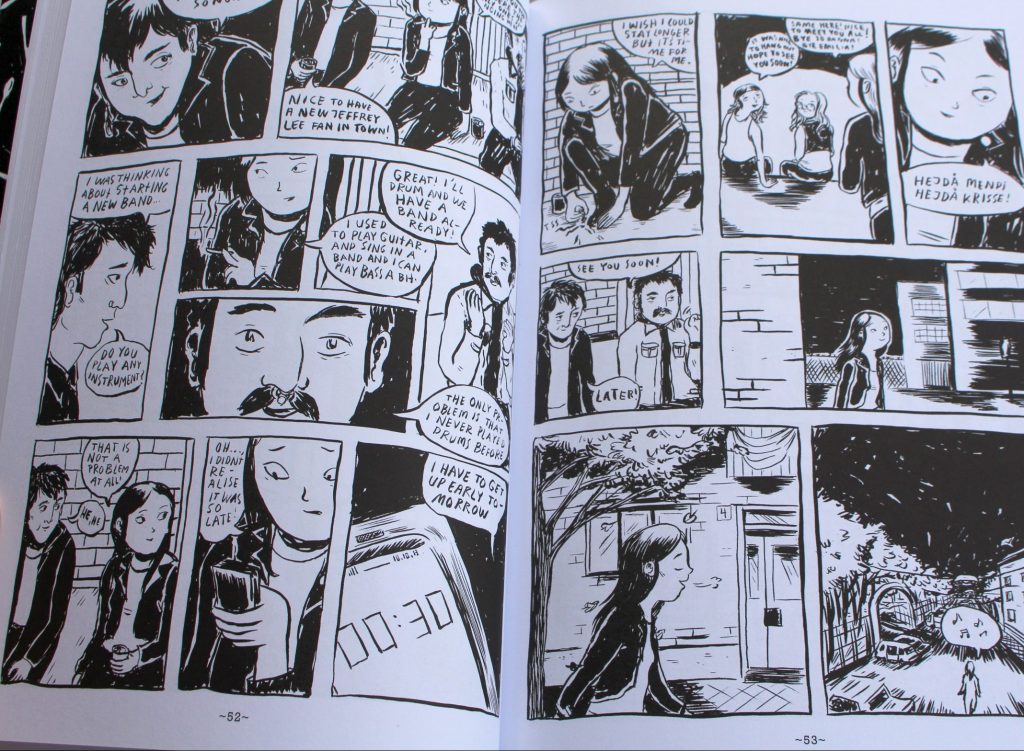

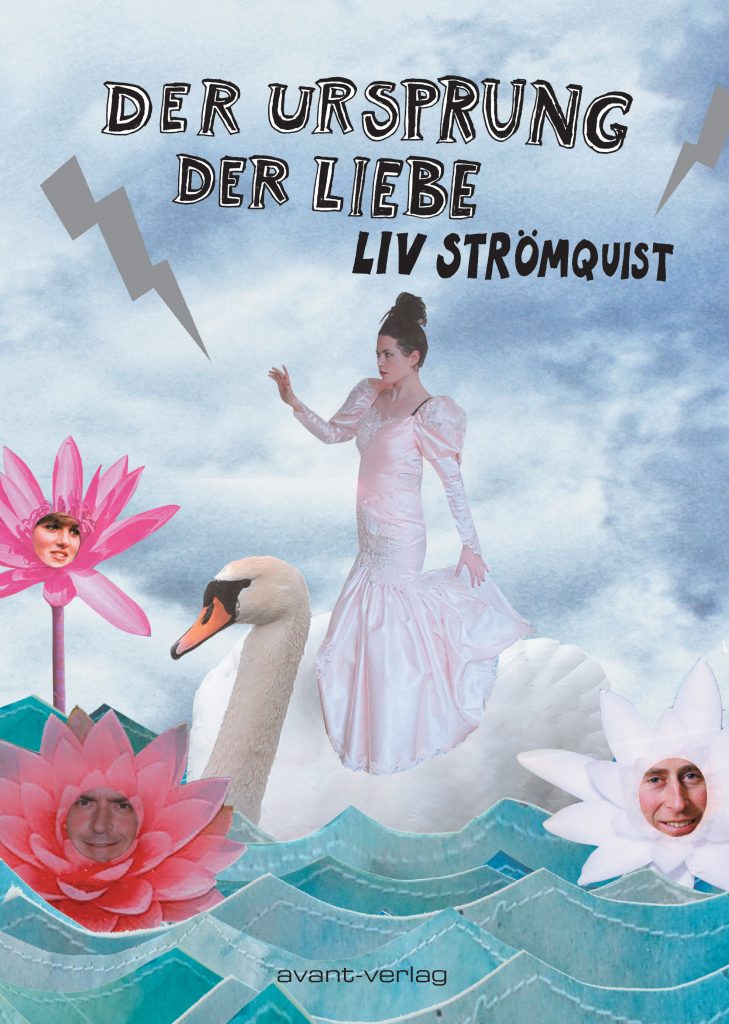

„Der Ursprung der Liebe“ von Liv Strömquist

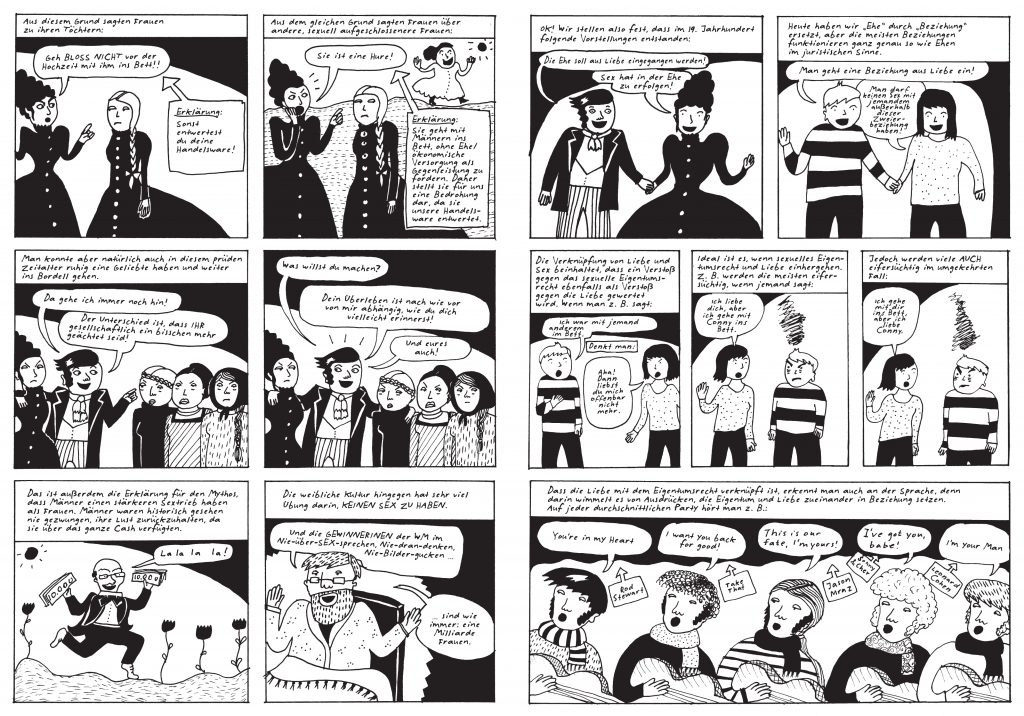

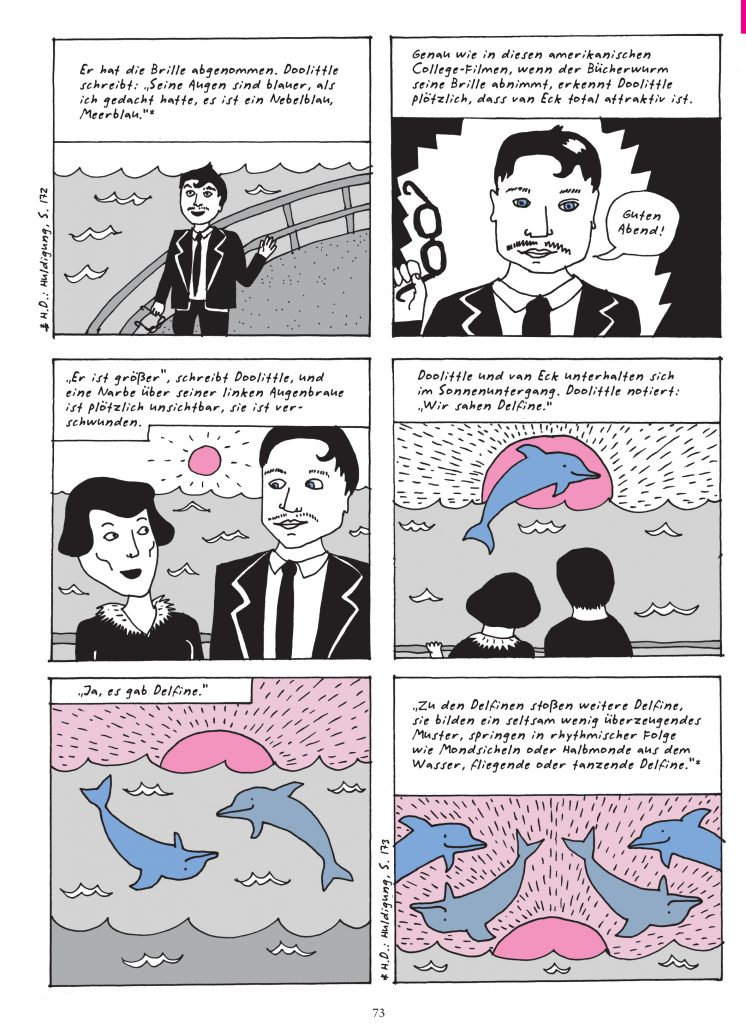

An ein ähnliches Thema wie im Comic zuvor macht sich Liv Strömquist in „Der Ursprung der Liebe“, sie untersucht nämlich was genau Liebe eigentlich ist und was eigentlich unser Bild von Beziehungen und Partnerschaften ausmacht.

Es geht darum, wie Mann und Frau über Gefühle sprechen, welche Unterschiede Sozialisation zwischen Mann und Frau entstehen lässt und wie das unsere Beziehungsgestaltung beeinflusst. Wir treffen hier wie in allen Comics von ihr auf viele bekannte Persönlichkeiten, von Tim Allen bis Ronald Reagan, von Prinzessin Diana zu Britney Spears.

Die Autorin beleuchtet, wie das Konzept Beziehung entstand und aus welchen Beweggründen man früher bis heute eine Beziehung einging. Und warum bleiben eigentlich viele in ihrer ungesunden Beziehung hängen? Was haben Religion und Rituale mit Liebe zu tun? Wie weit darf Liebe gehen? Wer legt Grenzen und Bedingungen für Liebesbeziehungen und Partnerschaften fest?

Liv Strömquist schafft es, diese für uns eigentlich selbstverständlichen Dinge so zu hinterfragen, dass man nach der ersten Verwunderung auch Freiheit verspürt, die Dinge selbst so zu entscheiden wie man es für richtig hält. Sprich, sie klärt auf und schafft damit Handlungsspielraum und die Möglichkeit, seine Entscheidungen und sein Verhalten in Tradition und Strukturen zu überdenken. Es geht aber auch um Macht, Manipulation, unerfüllte Bedürfnisse und die verbreitete Vorstellung, eine Beziehung kann uns von allen Ängsten befreien und sei das ultimative Ziel im Leben.

Inhaltlich regt sie dazu an zu hinterfragen, mit wie viel Integrität man seine Liebesbeziehungen lebt und erläutert, wie diese Sichtweisen auf Beziehungen und Werte in einer Partnerschaft über die Jahre entstanden sind. Welche Phänomene in Liebe und Romantik sind allgemeingültig? Wo gibt es historische und kulturelle Unterschiede? Strömquist analysiert gerne mal bis ins Groteske und schafft es, danach wieder alles in einen Rahmen zu rücken und überlässt uns schließlich unserem eigenen Urteil.

Ihre überspitzten, lebendigen Charakterzeichnungen und die kleinen Nebenkommentare hinterlassen die Lesenden mit neuen Blickwinkeln, ohne erhobenen Zeigefinger oder Dogma. Sie nimmt sich an den richtigen Stellen auch selbst nicht zu ernst und stellt offene Fragen: Was bedeutet denn jetzt eigentlich Liebe?

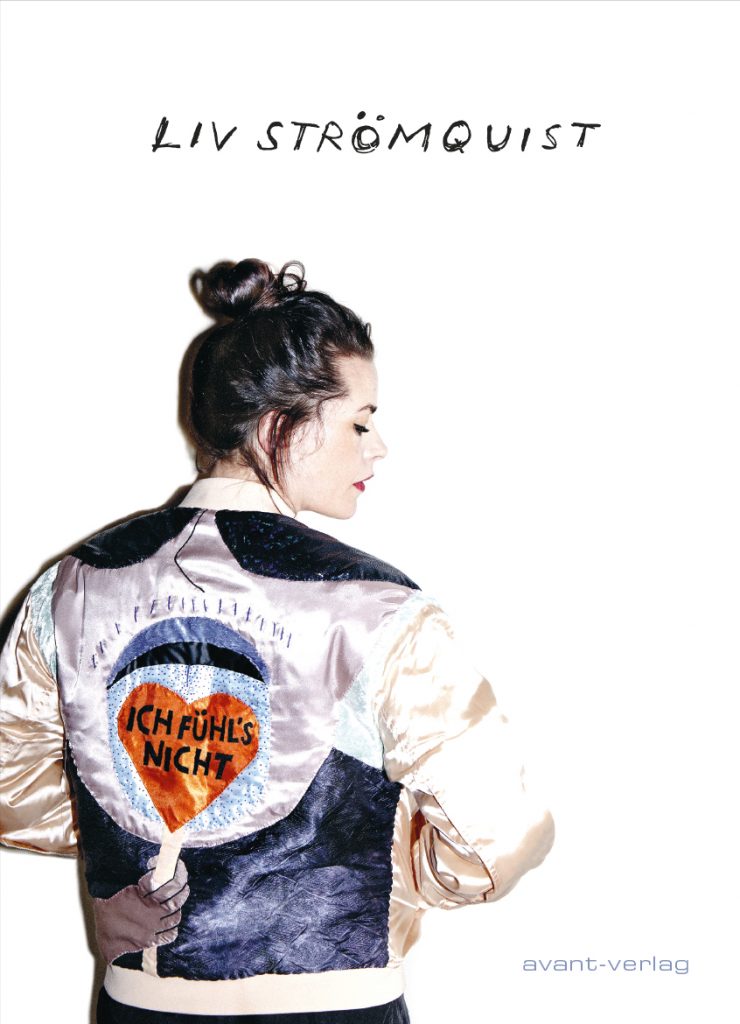

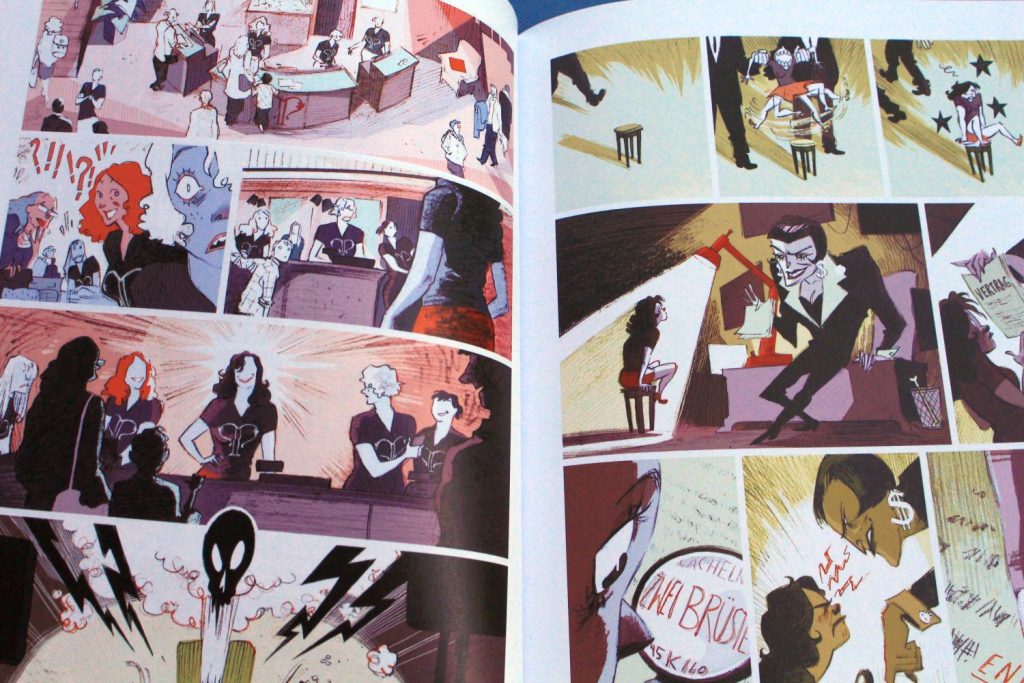

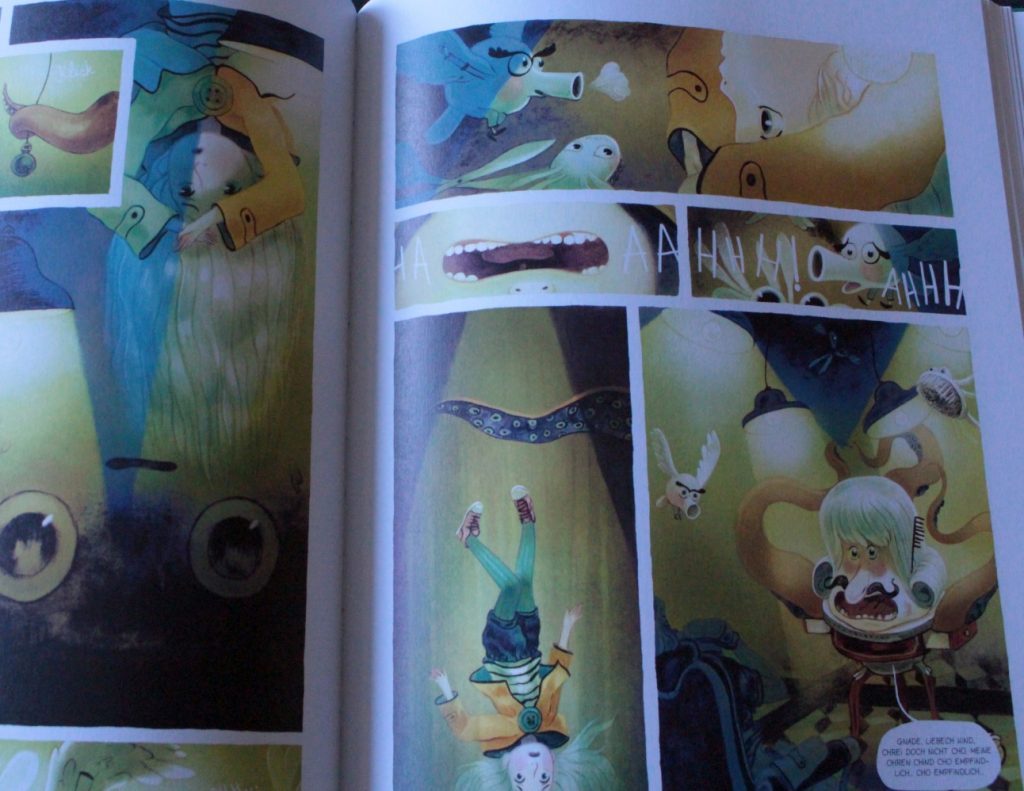

„Ich fühl’s nicht“ von Liv Strömquist

Im neuesten Werk „Ich fühl’s nicht“ der bekannten schwedischen Comickünstlerin geht es wieder um die Liebe. Aber dieses Mal etwas anders. Es geht noch mehr um das eigene Selbstbild, um Leidenschaft und was Liebe in unserer konsumorientierten Gesellschaft bedeutet. Wie zeigen wir uns in unseren Verhaltensweisen in der aktuellen Zeit? Sind andere nur dazu da, um sich selbst zu spiegeln und zu erweitern?

Sie stellt Theorien anhand vorhandener Forschung und Fakten auf; untersucht, warum sich manche beispielsweise nicht binden wollen oder können, warum zu viel Auswahl und Möglichkeit uns hindert, tiefer zu fühlen und die Überoptimierung uns nicht glücklicher machen wird, auch was die Partnersuche angeht. Was macht die moderne Partnersuche und dutzendfache Auswahl mit uns? Laut Strömquist nimmt beispielsweise die Rationalität bei der Partnerwahl inzwischen eine wichtigere Stellung ein, als die emotionale Komponente.

Sie beschreibt, wie Definitionen von Männlichkeit und Weiblichkeit unser Konzept von Bindung und Beziehung tief beeinflusst. Die Autorin zeigt, warum man so ist wie man ist, wenn man sich verliebt und wie sich Liebe in einer Beziehung oder Partnerschaft auch verändern kann. Sie thematisiert zum Beispiel das Dilemma der bedingungslosen Liebe vieler Frauen, die sich selbst aufgeben und die Gefahr „durch Gedankendressur und Selbst-Empowerment“ genauso liebesunfähig zu werden. Kann man zu tief lieben? Wie dauerhaft ist Liebe?

Besonders interessant: Unser Streben nach Einzigartigkeit verschließt uns den Weg zu tieferer Liebesfähigkeit. Denn, so erklärt sie frei nach Erich Fromm, häufig üben wir uns nicht in der Kunst des Liebens, sondern fokussieren uns oft nur darauf, wie wir geliebt werden können.

Wie immer stellt sie aktuelle, aber auch historisch ältere philosophische, soziologische oder auch psychologische Thesen nebeneinander und schließt daraus Fragen, (unerwartete) Schlüsse und weitere (teilweise verblüffende) Theorien. Dabei kommen die wissenschaftlichen Persönlichkeiten oftmals selbst zu Wort, so zum Beispiel die Soziologie-Professorin Eva Illouz. Uns begegnen hier jedoch auch Figuren wie Der Kleine Prinz, Lord Byron oder Beyoncé.

Immer gibt sie auch die jeweilige Quelle an und lässt sowohl Philosophen als auch ausgedachte Charaktere aus allen Zeiten selbst zu Wort kommen. Gekonnt bündelt sie Witz und viel Stoff zum Nachdenken zu einem lehrreichen aber auch sehr unterhaltsamen und etwas anarchischen Sachcomic.

Eine große Empfehlung meinerseits für alle Strömquist-Bände. Ihre Werke hinterlassen immer eine Mischung aus augenöffnenden Momenten, Verwunderung (manchmal auch Schrecken) und lassen einen sich selbst und die Welt, wie sie ist, hinterfragen.

Im Herbst dieses Jahres erscheint übrigens ihr nächstes Werk.

Vielen Dank an den avant-verlag für die Rezensionsexemplare!