Harte Zeiten verlangen nach radikalen Maßnahmen! Frisch getrennt und emotional schwer angegriffen kam mir da der „Tag der offenen Tür“ beim steirischen Chocolatier Zotter gerade recht. Sich eine Stunde lang mit Schokolade voll zu…

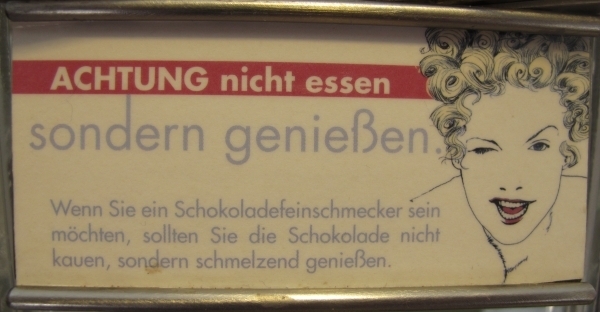

Harte Zeiten verlangen nach radikalen Maßnahmen! Frisch getrennt und emotional schwer angegriffen kam mir da der „Tag der offenen Tür“ beim steirischen Chocolatier Zotter gerade recht. Sich eine Stunde lang mit Schokolade voll zu stopfen, ob der fantastischen Geschmäcker – von Nougat mit Sesam bis hin zu Erdapfel-Wodka – nicht die Nerven zu verlieren, trotz Zuckerhigh nicht abzuheben: Man mag es nicht für möglich halten, aber es gibt kaum radikalere Maßnahmen. Also eine gleichermaßen Trost bedürftige Freundin eingepackt und los ging’s. (Ach ja: Auch Männer sind herzlich willkommen weiter zu lesen!)

„Wir müssen schauen, dass der Planet besser wird als er schon ist.“, klar ist die Botschaft von Josef Zotter, dem ehemaligen Koch, der weltweit berühmt-berüchtigt ist für seine bio-Fairtrade Schokolade, die eigenwilligen Geschmackskreationen und vor allem für seine – kompromisslose – Erfolgsgeschichte. Eine Message, die wir nach längerem Anstehen im Schoko-Laden-Theater zu hören und im neuen Film über seine Indienreise zu sehen bekommen. Und mit uns unzählige andere, die heute ebenfalls seinem Ruf ins abgeschiedene Bergl bei Riegersburg, zwei Stunden Autofahrt von Wien entfernt, gefolgt sind.

Weltverbesserung hin oder her, Sepp Zotter und seine schokoladigen Kreationen versüßen in jedem Fall das Leben. Davon haben wir uns heute wieder überzeugen dürfen: Vegane Sojapraline hier, Nougattrunk dort… „Kann man von Schokolade jemals genug haben?“, wenn selbst bekennende SchokofanatikerInnen wie meine Freundin und ich beim Hinausgehen auf das Kosten der letzten fünf Sorten verzichten, ist die Frage nur mit Ja zu beantworten.

Die Kalorien einer ganzen Woche später – wir planen bereits Gemüsekuren und Dinnercanceling -, spazieren wir zum anderen Grund unseres Kommens: Seit rund eineinhalb Jahren nämlich gibt es auf dem 27 Hektar großen Areal unter der Schokoladenfabrik einen Tiergarten. Und es wäre nicht Zotter, würde es sich um „irgendeinen“ Zoo handeln. Nein, der „essbare Tiergarten“ ist eine „weitere Verkostungsstation des Schoko-Laden-Theaters, nur diesmal im Freien“, wie es auf der Info-Station, dem Menschenstall, steht.

„Deine Schwester habe ich gerade gegessen.“, meint meine nicht vegetarische Freundin beim Anblick der Puten im „Essbaren Tiergarten“ und tut dabei genau das, was Zotter mit seinem Tiergarten bezweckt: „Schaut dem Essen in die Augen!“ (Ich sage gleich, ich könnte es nicht.) Schafe, Esel, Kühe, Pferde, Enten… in Zotters Zoo gibt es nämlich ausschließlich Tiere, die normalerweise auf den heimischen Küchentischen, in diesem Fall auf dem Tisch der Zotter-MitarbeiterInnen und der Gäste des angeschlossenen „Essbar Restaurants“ landen.

Die Wogen gingen hoch, als Zotter den ungewöhnlichen Zoo im Mai 2011 eröffnet hat. Und noch jetzt wird im Vegetarier-Forum darüber diskutiert, ob es der gute Versuch einer Erziehungsmaßnahme oder einfach nur ein schlechter Scherz ist. Er ist wohl vor allem eines: Gesprächsthema.

Ob über vegetarische Ernährung, artgerechte Tierhaltung, die Preise vom Qualitätsfleisch oder die genialen Einfälle von Zotter sowie seinem Team – gesprochen wird. Denn im Tiergarten gibt es nicht nur meist vom Aussterben bedrohte heimische Tiere, die – abgesehen vom wirklich unnötigen Streichelzoo – auch artgerecht auf großen Weiden gehalten werden. Nein, ein witziger Einfall – von „Bauerngolfplatz“ bis Milchmelkmaschine, vom Ideenfriedhof bis zur eigenen Schokokreation – jagt den anderen. Dazwischen ist der Duft der Kräuter eine angenehme Abwechslung vom mittlerweile überdrüssigen Schokoladengeruch. Und wir erfreuen uns am Anblick prallvoller Maroni-, Haselnuss- und Apfelbäume.

Zotter hätte seinen Essbaren Tiergarten auch anders aufziehen können, hätte ihn Bauernhof nennen können – hat er aber nicht, gut so! Denn im Grunde ist es nichts anderes als das, was Oma und Opa früher getan haben. Zumindest die meiner Freundin oder meine: Sie hielten ein paar Kühe, ein paar Hühner, hatten Äpfelbäume, hatten ihren Garten – und ja, es war klar, dass sie sich damit ernährten und versorgten. Ob das in der heutigen Zeit angemessen ist, das muss jeder selbst entscheiden.

Genauso wie darüber, was aus dem essbaren Garten wirklich auf dem Teller landet: Denn es gibt schließlich jede Menge Alternativen zu Fleisch – auch bei Zotter, und damit meine ich nicht nur Schokolade.

Weitere Infos

Zotter kann man Montag bis Samstag besuchen: Öffnungszeiten

Mit über 200.000 Gästen ist sein Reich in Bergl Nummer Zwei aller steirischen Destinationen nach Mariazell!