Zugegeben, vor diesem Buch hatte ich noch nicht wirklich viel von „Transition“ gehört. Dieser Begriff bedeutet einfach nur „Wandel“ oder „Übergang“ und beschreibt ein alternatives Lebenskonzept, das von Rob Hopkins,…

Zugegeben, vor diesem Buch hatte ich noch nicht wirklich viel von „Transition“ gehört. Dieser Begriff bedeutet einfach nur „Wandel“ oder „Übergang“ und beschreibt ein alternatives Lebenskonzept, das von Rob Hopkins, einem britischen Umweltaktivist, 2008 im „Transition Handbook“ genauer vorgestellt wurde. In „Einfach. Jetzt. Machen! – Wie wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen“, 2013 erschienen, stellt Hopkins „Transition“ als Herangehensweise für gesellschaftlichen Wandel vor.

Der Autor ist davon überzeugt, dass wir selbst etwas verändern sollten, statt auf die Politik, Wirtschaft und Wachstum zu warten. Entscheidungen und Handlungen sollten dezentralisiert werden, also wieder mehr lokal vor Ort geschehen. Transition ist in seinen Augen eine kreative Energie, die jeder für sich nutzen kann. Herzstück seiner Idee, die vor allem zu kulturellem Wandel führen soll, sind zum einen lokale Tätigkeiten und zum anderen Beziehungen und Kooperation. Das alles soll aber global wirken, also weitreichend die Welt verändern.

Das Buch ist in vier Kapitel aufgeteilt. Im ersten Kapitel finden wir einen Bericht über den Status Quo der Welt hinsichtlich Klima, Energie und Wirtschaft und was passiert, wenn wir nicht handeln. Hier wird es sehr theoretisch: Hopkins stellt einige Zahlen und Fakten vor und spricht von zwei Ansätzen, die zurzeit in der Welt als einzige Handlungsmöglichkeiten auf die Probleme der Klimaerwärmung, Energieversorgung und Wirtschaftskrise gesehen werden: Sparmaßnahmen oder der „(Green) New Deal“.

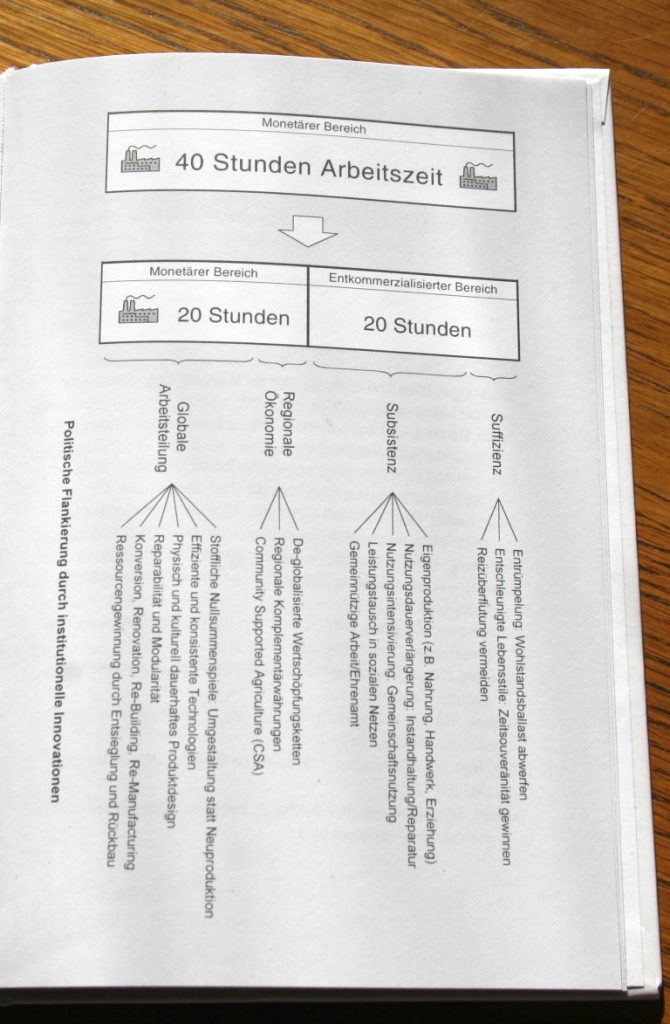

Das bedeutet: Entweder wir schnallen den Gürtel enger oder es wird wieder Geld von zukünftigen Generationen geliehen, um neu zu investieren (egal ob in grüne Projekte oder konventionelle). Also das viel diskutierte Problem, ob wir weiterhin eine Wachstumsgesellschaft bleiben, oder unsere Ansprüche komplett zurückschrauben und genügsam leben wollen. In Europa wird eher der Ansatz des ewigen Wachstums gelebt: Sobald der Wirtschaft freie Bahn gemacht wird, kann sich diese entfalten und alles wird gut.

Hopkins aber ist gegen wirtschaftliches Wachstum und postuliert, dass wir für eine „postfossile“ Welt selbst etwas ändern müssen. Er fasst neue Ziele: Wohlbefinden, Glück, Gemeinschaft und Verbundenheit. Das sind auch die Hauptziele der Transition-Bewegung. Um dieses Ziel zu erreichen, ist lokale Resilienz das Stichwort. Dies bedeutet, dass ein System sich äußeren Störungen widersetzen kann und die Fähigkeit hat, sich allein neu zu organisieren. Dieser Begriff stammt aus der Psychologie und übertragen auf eine Stadt bedeutet er zum Beispiel, dass diese sich in einer Wirtschaftskrise durch ein zuvor aufgebautes lokales Wirtschaftssystem trotzdem selbst versorgen kann. Es geht dabei aber nicht um ein Abkapseln der einzelnen Gemeinden, sondern um weitreichendes Handeln.

In Kapitel zwei spricht er von den Möglichkeiten, die wir haben, gemeinschaftlich lokales Handeln umzusetzen. Transition soll wie ein großes selbstgesteuertes Open-Source-Projekt funktionieren, das sowohl das Wohlbefinden der Menschen stärkt, als auch eine wirtschaftliche Herangehensweise darstellt. Transition-Inititativen wie zum Beispiel Transition Towns sollen sich global vernetzen, um sich gegenseitig zu inspirieren.

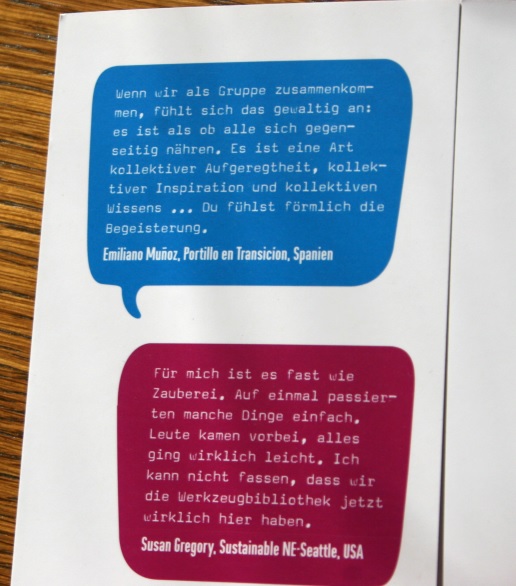

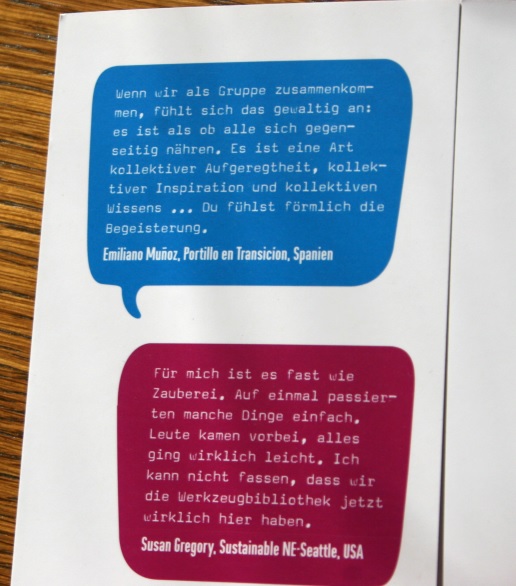

In jedem Kapitel stellt Hopkins einige dieser Transition-Initiativen kurz vor und fasst am Ende nochmal das Wichtigste zusammen. Da ist zum Beispiel der „Markt der Hoffnung“ in Spanien, der fast nur lokale Hersteller umfasst. Oder die Skillshare-Initiative, die jährlich zig kostenlose Kurse anbietet, in denen jeder seine Fähigkeiten weitergeben kann. Die Gruppenprozesse in den verschiedenen Transition-Gruppen entwickeln ihre eigenen Strukturen und Ideen. Was in einem Dorf gelingt, kann woanders schon wieder etwas ganz anderes sein. Er betont, dass Werkzeuge, Modelle und Experimente nötig sind, um das ganze auf eine große Ebene zu bringen. Viele Initiativen beschäftigen sich mit der lokalen Energieeffizienz, manche entwickeln eine eigene Währung um Unabhängigkeit zu schaffen und wieder andere legen sich einen riesigen Garten an. Nicht nur die lokale Gemeinschaft soll wachsen, sondern auch die Stadt oder Gemeinde soll lebenswerter werden und die Menschen in Kontakt kommen.

In Kapitel 3 geht es um die praktische Umsetzung des bisher Gelesenen. Hopkins bringt konkrete Vorschläge zur Gruppenbildung und wie man eigentlich anfängt mit so einer Initiative. Wichtig ist dabei, dass Menschen motiviert werden und eine Kerngruppe bestehen bleibt, die den Überblick behält. Er benennt praktische Fähigkeiten und Strukturen, die eine solche Initiative befeuern. Gerade die praktische Umsetzung von Ideen wirkt glaubwürdig und zieht mehr Menschen an, die mitmachen wollen, weil sie sehen, dass etwas erreicht wird. Hopkins erläutert einige grundlegende Dinge, über die man nachgedacht haben sollte, wenn man loslegt: In welcher Größenordnung soll das Ganze wirken? Wie können wir ein Problembewusstsein schaffen und welche Vision wollen wir entwickeln? Wie können wir am besten Networking betreiben?

Zuguterletzt bringt er im letzten Kapitel noch einen Ausblick auf das, was möglich sein kann. Für ihn ist es kein Ding der Unmöglichkeit, den Global Players und der Globalisierung durch eine Graswurzelbewegung (= eine Bewegung die aus der Basis der Bevölkerung entsteht, wie auch die Transition-Bewegung) entgegenzuwirken. Anhand von einigen Beispielen schildert er ein mögliches Vorgehen und Resultate.

Am Ende des Buches finden wir noch einen Exkurs zu deutschen, österreichischen und schweizerischen Transition-Bewegungen und Ideen plus Material für weitere Informationen. Die Transition-Idee ist schon sehr weit verbreitet, es gibt wirklich fast überall Transition-Initiativen und -Gruppen, schaut hierfür einfach bei den Links (siehe unten) vorbei.

Insgesamt ist dieses Buch wirklich toll aufgemacht, die Kapitel sind übersichtlich strukturiert und durch Zitate und Aufzählungen abwechslungsreich gestaltet. Ich konnte einige tolle Impulse aus dem Buch mitnehmen, jedoch ist mir immer noch nicht ganz klar, wie sich einzelne Initiativen auf die ganze Gesellschaft auswirken können. Hier fehlen mir Beispiele und Erfahrungsberichte. Auf mich wirkt Transition immer noch ein wenig wie Nachbarschaftsprojekte, die nur glücken, wenn sich motivierte Menschen getroffen haben.

Schön finde ich, dass Hopkins seinen Ansatz nicht als den einzig Wahren darstellt, sondern als einer von vielen, der unter dem Motto „Nachhaltigkeit“ läuft. Es ist schwierig, das Konzept „Transition“ konkret zu erfassen und eindeutig auf den Punkt zu bringen, wahrscheinlich da es keine „Anleitung“ dafür gibt, sondern aus dem Machen entsteht. Wer mehr wissen möchte, informiert sich über die Links, besucht einen Transition-Kurs („Werkzeuge des Wandels“) oder wirft einen Blick auf „Do Transition„.

Vielen Dank an den oekom Verlag für die Bereitstellung des Buches!

Mehr Informationen:

www.transition-initiativen.de

www.transitionnetwork.org